Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №146 » Ново-Савиновского района г. Казани

Визитная карточка

| Адрес: | 420137, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 89, к. а |

| Телефон: | +7(843)-521-60-22;+7(999)-163-75-13 |

| E-Mail: | licey146kzn@mail.ru |

| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |

| Короткое название: | МАОУ «Лицей №146 "Ресурс"» |

| Руководитель: | Каримова Диляра Салиховна |

| Год основания учреждения: | 1990 |

| У нас учатся: | 1504 учеников, из них иностранных граждан 6 |

| У нас учат: | 78 учителей, язык обучения: русский |

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №146 » Ново-Савиновского района г. Казани - новости

Страницы: << 81 82 ( 83 ) 84 85 86 87 88 89 90 >>

-

К 100-летию ТАССР: проект «Семейный путеводитель по замечательным местам Татарстана» 16.08.2020

Лаишево.

Калинина София, ученица 4 Б класса. Август 2020г.

Лаишево - небольшой городок, расположенный на берегу Камы. История у города весьма богатая. Город построен в 1557 году в 62 километрах от Казани, на месте булгарского поселения Лаиш. Сначала его населяли одни военные - стрельцы, пушкари, затем Лаишево становится крупным ремесленным центром. Позже - уездным городом, затем - селом Лаишево, с 1950-го - посёлок городского типа, статус города он получил в 2004 году. Жизнь города Лаишево тесно связана с рекой Камой, не зря на гербе района изображены лодка и рыбки. В 60-90гг. прошлого века на реке велся промысел рыбы, в городе функционировал рыбный завод. Если посмотреть от основной магистрали города - улицы Лебедевой на Каму, то невозможно разглядеть другой берег реки – настолько она широка. Местные жители зовут ее Камским морем - до противоположного берега тут около 25 км!

Лаишевский район называют центром Державинского края, потому что в с. Сокуры Лаишевского района родился и провел детские годы Г.Р. Державин. В 2003 году на центральной площади города был установлен памятник Г.Р. Державину - знаменитому поэту и выдающемуся государственному деятелю.

Ежегодно в Казани проходит международная конференция «Державинские чтения» и всероссийский литературный фестиваль, посвященный дню рождения Г.Р. Державина.

Международная конференция собирает на своей площадке более тысячи студентов, преподавателей, практиков и ученых из России и многих стран мира.

Каждый год в Лаишево проводится всероссийский костюмированный праздник, посвященный великому поэту.

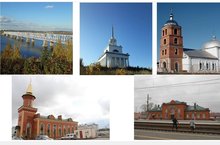

Собор Софии Премудрости Божией в Лаишево, является одним из самых старых городских зданий, когда-либо сложенных из камня. Раньше собор был Троицкой церковью. Это местный памятник архитектуры, имеющий региональное значение, а для города - одна из наиболее высотных точек.

Собор построен в византийском стиле из красного кирпича, имеет единый купол. Около храма располагается звонница.

Судьбы Софийского, а ныне Никольского храма и собора Софии Премудрости Божией неразрывно связаны. Оба были крупнейшими и важнейшими церквями города. Софийский храм тоже отличался весьма внушительными размерами. Прежний Софийский собор 1767 года постройки значительно старше нынешнего. Минуя стадию деревянного зодчества, он сразу строился из камня, на века, а важным поводом к его возведению был ожидаемый тогда приезд императрицы Екатерины II.

Оба храма были закрыты советскими властями примерно в одно и то же время. В настоящее время ведутся работы по восстановлению храмов. В Никольском храме ведутся богослужения.

Весьма необычное прямоугольное здание из кирпича с деревянной надстройкой неизменно привлекает внимание каждого приезжего в Лаишево. И неудивительно: мало где еще сохранилась в таком приличном состоянии одна из главных достопримечательностей всякого уездного города - пожарная каланча.

Пожарная каланча - почти уже экзотический представитель старинной архитектуры, здание датируется рубежом XIX и XX веков, и сооружалось оно в качестве наблюдательного пункта и средства для оперативного оповещения горожан. Здание в плане имеет форму буквы «Г» и представляет собой одноэтажный объем с башней и каланчой. Здесь размещалась городская пожарная часть.

Вот такие красивые и замечательные места есть у нас в Татарстане!

-

К 100-летию ТАССР: проект «Семейный путеводитель по замечательным местам Татарстана» 16.08.2020

Село Ленино-Кокушкино.

Фисин Гордей, ученик 1Д класса

Фисин Устин, ученик 5Д класса

Этим летом наша семья побывала еще в одном замечательном месте Пестречинского района. Село Ленино-Кокушкино широко известно за пределами Татарстана. С ним связаны детские годы В.И. Ленина, оно же было местом первой его ссылки. Во времена Казанского ханства оно имело название тат. Яңасала. В Российской империи и до 1924 года село называлось — Кокушкино, а затем до 1964 года — Ленино, с 1964 году — современное название — Ленино-Кокушкино. Название Ленино появилось у села после смерти В. И. Ульянова-Ленина в 1924 году. Ленино-Кокушкино расположено на реке Ушня в бассейне реки Мёша.

Деревня Кокушкино Казанской губернии была имением Александра Дмитриевича Бланка — отца Марии Александровны Бланк, в замужестве Ульяновой. Здесь в имении отца прошли её детство и юность. Александр Бланк по профессии был врач-физиотерапевт. Приобрел имение в рассрочку, а в доме открыл кабинет, где врачевал. В Кокушкино прошли годы детства Марии Александровны. Она приехала сюда двенадцатилетней девочкой. В 1893 году поехала в Пензу к сестре Анне, где и познакомилась с будущим отцом Ленина Ильёй Николаевичем Ульяновым. Мария Александровна Бланк и Илья Николаевич Ульянов поженились 6 сентября 1863 года в Кокушкино, а венчались они в близлежащей церкви в селе Черемышово. Молодая чета Ульяновых прожила в Кокушкино до осени, а затем вернулись обратно в Пензу.

Почти каждое лето Ульяновы приезжали отдыхать в Кокушкино. Из Симбирска до Казани добирались по Волге пароходом, а из Казани до имения на лошадях. Всю летнюю пору у берега кокушкинской речки Ушни проводили свой досуг дети семьи Ульяновых. Будущий вождь Мирового пролетариата Володя Ульянов отдыхал здесь с семилетнего возраста на протяжении десяти лет. Летний отдых в Кокушкино был большой радостью для ребят. Здесь в 1887—1888 годах находился в ссылке В. И. Ленин. Двухэтажный дом, где он жил сгорел в 1902 году.

22 января 1939 года в сохранившемся после пожара флигеле дома был создан музей. Его нетрудно найти в парке с посадками сибирской лиственницы и сосны. Это центр Ленино-Кокушинского природно-исторического заказника, открытого в 1991 году. Восстановлен мемориальный парк, пятикомнатный флигель, где воссоздан быт будущего лидера пролетариата, собраны документы о его казанской и симбирской жизни. Вернулся из истории и кабинет Александра Бланка, а также на основе археологических данных возрождена усадьба, сожженная в период революции. После пожара ленинских вещей в имении не осталось, так что с меблировкой антиквариатом помогли сельчане. В 2004 году музей обрел статус заповедника. К сожалению, мы не смогли попасть в него, но решили, что обязательно съездим всем классом.

Население Ленино-Кокушкино: 2 703 (2000 год), 2 270 (1989 год), 63% являются татарами, 34% - этническими русскими. Основным занятием жителей является сельское хозяйство, скотоводство, птицеводство. Имеется фабрика по выпечки хлеба, средняя и музыкальная школы, профессиональный лицей, а также мечеть и церковь

-

К 100-летию ТАССР: проект «Семейный путеводитель по замечательным местам Татарстана» 16.08.2020

Кырлай.

Ганеев Данил, ученик 8Г класса

Я со своими родителями очень люблю путешествовать и одним из путешествий, которое запомнилось мне, была поездка в Новый Кырлай.

Там было очень много достопримечательностей и памятников, целых два музея Габдуллы Тукая и прекрасная чистая речка, где можно порыбачить или просто отдохнуть. И самое интересное то, что там празднуют национальные праздники Республики Татарстана, такие как Сабантуй, Курбан Бэйрэм и многие другие.

Эта поездка мне очень понравилась и мысль об отъезде оттуда наводила на меня грусть и тоску!

-

К 100-летию ТАССР: проект «Семейный путеводитель по замечательным местам Татарстана» 14.08.2020

Поселок городского типа Нижние Вязовые.

Колоярцева Э.Ф., преподаватель русского языка и литературы, руководитель 6г класса

Каждый, кто отправлялся в путешествие или по делам на поезде в сторону Москвы, проезжал по длинному железнодорожному мосту через Волги после Зеленодольска. Это Романовский мост. Железная дорога до Казани была открыта в 1894 году, но на участке Москва — Рязань — Казань не был построен мостовой переход через Волгу: поезда ходили до Свияжска, там пассажиры высаживались и ехали на конных подводах до паромной переправы через Волгу, а далее от станции Зелёный Лог другим поездом добирались до Казани. Грузовые вагоны летом переправляли на специальных грузовых паромах, а зимой по льду прокладывали рельсы. В 1902 году вышло постановление императора Николая II о строительстве новой, более короткой линии Москва — Арзамас — Канаш — Казань с мостовым переходом через Волгу. В 1903 году был проведён конкурс на лучший проект железнодорожного моста. Победителем стал профессор-мостовик Николай Аполлонович Белелюбский.

В 1909 году император Николай II торжественно присвоил будущему мосту имя «Романовский». Во второй половине 1910 года начались подготовительные работы, а 13 апреля 1911 года состоялось официальное открытие работ по строительству. 22 ноября 1911 года из-за затяжных оттепелей на Волге началось движение вставшего было на зиму льда — ночью внезапным ледоходом начало срезать высокие деревянные подмости вокруг возводимых опор, что привело к крупным человеческим жертвам среди строителей моста. Весной 1912 года на мосту случились ещё две аварии — падение фермы при монтаже её с плавсредств на опоры (без жертв) и колоссальный размыв левобережной насыпной дамбы при весеннем половодье.

Несмотря на все сложности строительства, в апреле 1913 года Романовский мост с честью прошёл испытания (прогибы ферм под нагрузкой оказались в два раза меньше проектных) и 11 июля 1913 года, в год 300-летия правления Романовых мост был торжественно открыт и получил своё царственное имя.

Старые фермы великого инженера Белелюбского отслужили почти 100 лет – в 2005-2011 годах царские фермы первой очереди моста заменили новыми.

За свою историю мост не раз менял своё название: после революции он назывался Красный мост, потом Зеленодольский, в это время его ещё называли и Свияжским. Мост не только соединяет два берега Волги, но и станции «Волга» и «Свияжск».

Железнодорожная станция «Свияжск» является своего рода сердцем посёлка городского типа Нижние Вязовые. В сквере, открытом к 120-летию железнодорожного сообщения Казань – Зелёный Дол – Свияжск, установлен паровоз.

Посёлок расположился на высоком правом берегу Волги. Занимает довольно обширную территорию. Обживать эти места люди начали ещё в 1555 году. Сейчас в посёлке проживает более восьми тысяч человек. Есть свой детский сад, школа. Сохранился храм Живоначальной Троицы, построенный ещё в 1735 году. В 2016 году в Вязовых была открыта мечеть «Буляк», что в переводе с татарского означает «подарок». Мечеть построила Разия Еникеева на средства покойного супруга Рустама Латыпова, сына известного татарского композитора, фронтовика Масгута Латыпова. Славится посёлок и своим Домом Культуры, который был торжественно открыт в 2012году. На открытии присутствовал Рустам Минниханов. Зал Дома Культуры вмещает 450 человек. Здесь есть библиотека, классы для занятий различных творческих коллективов. На все праздники Домом Культуры организуются концерты, главным участником которых всегда является вокальный ансамбль «Лира».

Есть в посёлке ещё одна достопримечательность – часовня Щусева или Романовская. Она стоит на берегу Волги. Её хорошо видно как из окон поездов, проезжающих по мосту, так и с теплоходов, идущих по реке.

В годы триумфального возведения Романовского моста, которые пришлись на время невиданного экономического роста России, в декабре 1912 года на очередной сессии Казанского губернского земского собрания было принято решение соорудить не просто часовню-памятник, а огромный мавзолей-часовню в селе Вязовые Свияжского уезда.

Для её постройки были собраны пожертвования с купцов, уездных городов Казанской губернии. Автором проекта часовни стал русский архитектор Алексей Щусев, который является и автором проекта Казанского вокзала в Москве.

Средства были собраны к началу 1914 года. Весной этого же года строительство уже началось. Были возведены стены, карнизы, колонны, облицовано красным кирпичом. Строительство было приостановлено с приходом Первой Мировой войны и полностью остановлено после Октябрьской Революции.

Долгие десятилетия здание использовалось работниками железной дороги как склад. Возрождение часовни было начато в 2007 году[3]. За год по сохранившимся чертежам был достроен второй этаж и шпиль. По состоянию на конец 2012 часовня почти полностью достроена, за исключением внутренней отделки.

Жизнь в посёлке течёт неспешно. Весной он залит цветущими деревьями и кустарниками, летом утопает в густой зелени, осенью усыпан «золотом», зимой устелен белым покрывалом. Жители посёлка очень радушные. Сохранилась здесь традиция здороваться с каждым встречным. И не важно, знакомы ли они.

-

К 100-летию ТАССР: проект «Семейный путеводитель по замечательным местам Татарстана» 14.08.2020

Голубые озёра.

Андреев Александр (ученик 6Д класса)

Голубые озера – система озёр на территории города Казани и Высокогорского района Республики Татарстан, а также заповедник, расположенный на прилегающей к озёрам заболоченной и лесной территории. Площадь заповедника 1910 га, а суммарная площадь озер – 0,3 га. Голубые озера – памятник природы с 1972 года. В 1974 году с природоохранительными целями статус был усилен до заповедного – «Государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля «Голубые озёра». За уникальную красоту и лечебные свойства эти озёра называют «Жемчужиной Казани». Озёра являются природными достопримечательностями Казани.

Система состоит из трёх несвязанных друг с другом озёр – Большое Голубое, Проточное и Малое Голубое. Озёра являются старицами реки Казанки, протекающей в непосредственной близости, осложненные котловинами кастового происхождения. Карстовые провалы появились в этой местности около 200 лет назад.

Озёра не имеют наземных притоков, питаются подземными водами, стекая по протокам в реку Казанку (до 600л/сек). Вода в озёрах отличается абсолютной прозрачностью и оптическим эффектом линзы, при котором глубина визуально кажется значительно меньше реальной. В жёсткой, горьковатой на вкус подобно морской, минерализованной воде озёр высокое содержание калийно-кальциевых сульфитно-сульфатных солей, на их дней большими участками располагаются иловые солевые грязи голубого цвета, что и дало название озёрам.

В ранних источниках дается прежнее название Большого Голубого озера: Светлое.

Большое Голубое озеро на большей своей площади имеет среднюю глубину 1-3 метра, однако имеется две карстовые воронки – Большая и Малая Пучины. Глубина Большой Пучины 18 метров, Малой – 6 метров. Температура воды мало меняется от времени года и колеблется от 5-7 градусов Цельсия летом до 3-4 зимой. У глубокой округлой части озера оборудованы мостки, это излюбленное место круглогодичного погружения в Большую Пучину казанских и приезжих дайверов. Здесь круглогодично проводятся их тренировки и неформальные встречи, в частности, празднование Нового Года с традиционным погружением в пучину с наряженной ёлкой и распитием под водой шампанского.

Малое Голубое озеро значительно меньше по площади, глубина его до 4 м. У озера два стока в Казанку, в том числе один с водопадом. Озеро и прилегающая территория оборудованы для отдыха и круглогодичного моржевания – обустроены мостки и переодевальные кабины. Кроме оборудованного основного Малого озера, ниже по течению Казанки имеется ещё одно – Проточное, значительно меньшее по размеру, имеющее отдельный сток и меньшую глубину. Температура воды летом в Малом озере почти такая же, как и в Большом Голубом, в Проточном несколько выше.

-

К 100-летию ТАССР: проект «Семейный путеводитель по замечательным местам Татарстана» 14.08.2020

Село Аркатово.

Фисин Устин, ученик 5Д класса

Этим летом нашей семье удалось побывать в одном интересном месте около Казани. Место это, оказывается, совсем недалеко от столицы в Пестречинском районе. Село это – знаменитое Аркатово со стариной церковью, где есть своя чудотворная икона, а рядом есть три святых источника. Около села есть озеро-пруд внушительного размера, что очень нам пригодилось в нашем летнем путешествии, так как июль был жарким!

Из всех русских сел Татарстана наибольшее количество паломников привлекало и привлекает старинное Аркатово в Пестречинском районе.

Смоленско-Богородицкая церковь 1746 года с находящейся в ней одноименной чудотворной иконой, а также три святых источника – вот сокровища этого села, его духовное богатство. Оно не дало ему полностью исчезнуть с лица земли даже в ХХ веке. Живет здесь всего 28 человек, хотя перед революцией было несколько сотен. Это гораздо меньше, чем в обычных деревнях, однако, как известно, поселок все же называется не деревней, а селом, если в нем есть церковь.

Жители Аркатово и окрестностей сумели отстоять свою удивительную по красоте церковь от разрушения, и даже интерьер в ней сохранился почти неприкосновенно, что воспринимается уж совсем как чудо. Для нашей сельской местности – случай почти небывалый. Церковь закрывалась в 1930-е года, вновь стала действующей в 90-е, но даже пока была формально закрыта, ее убранство в основном отстояли от расхищения, а чудотворную икону сокрыли у себя благочестивые люди. Сейчас она снова в храме. Место это овеяно многими легендами и сказаниями. Все здесь буквально дышит воспоминаниями о чудесах.Основанное во II половине XVII века помещиком Федором Аркатовым, оно прославилось в следующем веке при его сыне Демиде. Позже оно стало центром большой волости, а в огромный приход Смоленской церкви входило на 1908 год 2265 (!) человек. В 1746 в Аркатово была построена Смоленско-Богородицкая церковь (действующая, памятник архитектуры). По преданию, на этом месте было болото, где пастухи нашли икону Божией Матери, плавающую ликом вниз, и отнесли ее к Аркатову. Храм в честь Смоленской Иконы Божьей Матери был построен за короткое время и стал украшением большого села.

По сведениям 1859 г., здесь имелись солодовенный и маслобойный заводы, 3 ветряные мельницы, крупообдирка. В начале 20 в. в Аркатово функционировали земская школа, 2 ветряные мельницы, 2 хлебозапасных магазина, казённая винная, 2 пивные и 1 мелочная лавки.

На окраинах села, в пределах видимости церкви – святые источники (один из них – с купальней). Удивительно такое их количество в одном месте! Главный источник, как и церковь, называется Смоленским, в честь той же иконы. Вода из Смоленского источника лечит головные боли, воспалительные процессы, внутренние боли.

Поблизости – ключи «глазной» и «солдатский». Поскольку Смоленская икона Богоматери иначе именуется Одигитрией («Путеводительницей» или, дословно, «Прозрительницей», то есть Той, через Которую приходит прозрение), то особенно много исцелений от иконы и от святой воды связано с глазными болезнями. В наше время на «глазном» источнике зафиксированы многочисленные случаи исцеления людей, страдающих слабым зрением. Люди регулярно пьют воду, промывают глаза, и через некоторое время это помогает. С одним из таких исцелившихся автор книги знаком.

К «солдатскому» источнику приезжают люди, потерявшие здоровье на войне, в многочисленных «горячих точках» или просто во время воинской службы.

Разумеется, по вере, на всех этих источниках даются исцеления или частичные облегчения и от многих других недугов. -

К 100-летию ТАССР: проект «Семейный путеводитель по замечательным местам Татарстана». 11.08.2020

Загадочный Билярск.

(замечательное место Татарстана)

Юсуповы: Рамина (ученица 7А класса)

Самира (ученица 3А класса)

Когда-то, очень давно, для наших предков, источником появления сил и укрепления здоровья был город - Билярск (куда в XII в. из-за набегов и грабежей со стороны русских земель, была перенесена столица Волжской Булгарии). Наша прабабушка рассказывала маме о том, как они шли пешком, преодолевая непогоду и бездорожье, чтобы преклониться красотам этих святых мест и провести обряд жертвоприношения во благо своих близких.

В древности Билярск был один самых красивых городов и носил имя – Биляр. Его площадь составляла более 800 гектар. Население достигало 70 тысяч. Это был ведущий центр развития промышленности и торговли. Тут проживали и работали мастера различной сферы. Среди них были кузнецы, стекловары, гончары, кузнецы, металлурги и многие другие. В Биляре сходились торговые пути из Средней Азии и Ирана, Руси и Прибалтики, Кавказа и Византии. В русских летописях город прославился, как великий.

Наивысшего расцвета город достиг к 13 веку. Однако, в 1236 году город, превосходивший по красоте самые сказочные дворцы, был разгромлен монгольским нашествием. Некогда Великий город сравняли с землёй, теперь о былом величии говорят лишь остатки фундаментов, разбросанные по огромной площади бескрайнего поля, которые хранят загадки и тайны ушедшего времени.

На сегодняшний день сохранившихся целых объектов в городище нет. По мнению археологов, в Великом городе была крупнейшая в Восточной Европе Соборная белокаменная мечеть. Историки архитектуры доказали, что данный памятник служил образцом при строительстве в конце XIII – первой половине XIV веков знаменитой Соборной мечети в Болгарском городище.

Место, где сохранились останки построек, завораживает настолько, что невольно включается воображение и оказываешься в прошлом. Кажется, что слышен шум суеты торговцев и пробегающих мимо людей. Неподалеку лошади, привезенные из далеких стран, за которых хозяин ведет серьезный торг. А, если прислушаться, то можно услышать, как из той самой белокаменной мечети, доносятся отголоски молитв, прочтенных со всей душой и трепетом местным Имамом.

Сегодня Билярск – это небольшое село, находящееся в Алексеевском районе Республики Татарстан, с населением около 3 тыс. человек. Одна из улиц села названа в честь известного ученого-химика – Александра Арбузова, родившегося неподалеку. Здесь же находится и дом - музей, в котором родился А.Е. Арбузов (дом перевезен из его родной деревни Арбузов-Баран). Экспозиция рассказывает о жизни и деятельности самого А.Е. Арбузова, а также о другом русском ученом-химике, прославившем эти места – А.М. Бутлерове (его родовое поместье находилось под Билярском).

Еще одной из уникальных достопримечательностей является место, под названием «Святой ключ». Оно окутано легендами, сюда устремлены паломники разных религий.

По одной легенде, однажды из здешней церкви исчезла икона, и девушка-мусульманка нашла её в озере. Выловив икону из воды, девушка вернула её в храм, но на следующий день история повторилась, только икону никак не удавалось поймать. Вместо этого девушка услышала голос, сообщавший, что, если она хочет добыть икону, ей нужно обратиться в христианство. Девушка так и сделала, став святой в глазах местных жителей, и была после смерти похоронена на горе, откуда забил источник.

Еще одна легенда рассказывает о том, как на город, который здесь находился, напали недруги, завязав кровопролитную битву. Наравне с воинами город защищали 12 дочерей правителя Тырышмал-хужи (Старательный хозяин). Их захватили в плен, привели на это место и заставили таскать землю своими платками, из которой насыпали целую гору. На её вершине и отца, и дочерей собирались убить, но, поднявшись наверх, девушки обернулись звёздами на небе, а правитель, кинувшись вниз со скалы, обратился родником. По этой легенде гору Святого ключа иногда называют ещё «Девичьей горой» и «Двенадцати девиц».

По другой легенде это место связано с 40 девушками, которые построили крепость вблизи Биляра на горе Хужалар тауы и оборонялись от татаро-монгол до тех пор, пока все не погибли. Останки неизвестной крепости (по преданию была построена этими девушками) назвали «Девичьим городком».

Все эти легенды одинаково притягивают к этому уголку нашей Республики людей с разными национальностями и вероисповеданиями. Считается, что вода этого святого источника каким-то таинственным образом помогает бороться с недугами.

И, конечно же, никто не уезжает, не посетив одну из главных особенностей Билярска - камни желаний, расположенных на Девичьей горе. Существует даже поверье, если монумент обойти вокруг семь раз и при этом загадать желание, то оно обязательно сбудется. Вся территория и насаждения вокруг камней тоже наделены особой силой, поэтому каждый, пришедший сюда, обязательно повязывает на дерево ленточку и загадывает желание. Для того чтобы попасть на вершину горы нужно обязательно преодолеть 444 ступени, что является неким испытанием силы воли и духа.

Наша семья передает из поколения в поколение трепетное отношение к этому месту. Оно хранит тайны наших предков, делает нас духовно богаче. Оказавшись там, обретаешь новые силы и желание вернуться туда снова и снова.

Для комфортного времяпровождения, на территории урочища «Святой ключ» проведены работы по реконструкции и благоустройству: построены дороги, воздвигнуты павильоны для отдыха паломников, а также обустроены и оборудованы места для жертвоприношений, где мусульманские паломники приносят в жертву животных.

Ежегодно, и это уже навсегда вошло в традиции нашей семьи, мы посещаем Билярск, проводим обряд жертвоприношения и устраиваем чаепития на просторах этих святых мест.

Атмосфера, царящая в этом местечке, огромное количество паломников, стекающихся сюда из разных уголков нашей страны, добавляет еще больше гордости за свой родной край. Ведь человек устроен так, что его тянет туда, где ему спокойно и уютно.

-

К 100-летию ТАССР: проект «Семейный путеводитель по замечательным местам Татарстана» 11.08.2020

Горкинско – Ометьевский лес.

Габидулин Инсаф, ученик 4 В класса

Габидулин Фанис, ученик 1 Е класса

Замечательным местом для отдыха всей семьёй для нас явился парк

«Горкинско – Ометьевский лес».

Это очень большая территория. Парк очень молодой, открылся недавно. Первые шаги по разработке проекта парка были предприняты весной 2016 года.

Территория парка разделена на несколько частей: тут и зоны для занятий спортом, и детские площадки. Можно взять на прокат велосипед или самокат и покататься по ровным парковым дорожкам. Детские площадки очень разнообразные и замечательные. Вобщем, каждый найдёт, чем ему заняться.

Дети в этом году при прохождение верёвочного курса парка «1000 узлов» получили неописуемый восторг от преодоления препятствий на разной высоте.

Находясь в этом парке, складывается впечатление, что ты находишься в лесу. Близость и запах природы – это то, что нужно каждому человеку. Маленький лес внутри города. В парке всё предусмотрено для полноценного отдыха с семьёй. Мы очень любим этот парк.

Хотелось бы, чтобы в Казани было побольше таких замечательных мест.

-

К 100-летию ТАССР: проект «Семейный путеводитель по замечательным местам Татарстана». 11.08.2020

Долгая Поляна

Хусниева Зарина, ученица 2Д класса

Этим летом мы всей семьей посетили усадьбу помещиков Молоствовых в историко-архитектурном природном парке «Долгая Поляна» Тетюшского района.Здесь располагается"фамильное гнездо" Молоствовых — древнего дворянского рода, которые поселились здесь ещё в 18 веке. Известно, что Молоствовы были в дружеских отношениях со многими представителями элиты России, знакомы с Пушкиным, Жуковским, Толстым, Далем и Гете.

В наши дни на территории комплекса сохранилось не мало интересных мест.

Он знаменит своими экологическими тропами, лесными массивами из дуба, клена, вяза, ясеня и редкими видами растений, животных, птиц и насекомых;

В природном парке можно также ознакомиться с историей рода и услышать старинные романсы на стихи хозяйки усадьбы, посетить крестьянскую избу, познать секреты ткачества и других забытых ремесел, насладиться чудесными видами на лес и Волгу, побывать на поляне, которая, как уверяют местные жители, уже много веков не зарастает среди сплошного леса. Местные жители пытались специально засадить деревья – но не удалось. На этих полянах «зашкаливают» магнитные приборы, исчезают заснятые кадры в цифровых фотоаппаратах, сбивается ход часов. Но самое главное попадая сюда- человек ощущает тепло и спокойствие.Особая ценность усадьбы — лиственничная аллея, на которой растут 400 столетних деревьев. Местные жители считают, что аномальная зона обладает положительной энергетикой. Еще булгарские ханы приезжали сюда и вставали шатрами на несколько дней, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией. Хорошо видны Болгары на том берегу Волги. Красивый спуск на берег, который состоит из гипса.

В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 года усадьба служила детским домом № 88 для детей, потерявших своих родителей и эвакуированных из оккупированных городов советского союза. На территории и посей день функционирует детский лагерь «Чайка»

Аномально-притягательное место!

Приезжайте сюда наслаждаться густым лесным воздухом, волжским пейзажем и заряжаться энергетикой! -

К 100-летию ТАССР: проект «Семейный путеводитель по замечательным местам Татарстана». 11.08.2020

Семиозёрская пустынь

Каргин Алексей, ученик 5Д класса

Здравствуй, дорогой читатель. Меня зовут Каргин Алексей, я ученик 5Д класса. Хочу рассказать вам историю удивительного местечка, расположенного в 17 километрах от Казани – Семиозёрка. Монастырь в этом селе был основан более 500 лет тому назад.

ЗАГАДКА СЕМИ ОЗЁР: ЗДЕСЬ ИСЦЕЛЮТСЯ И ХРИСТИАНЕ, И МУСУЛЬМАНЕ

Седмиезёрная Богородичная пустынь уже давно стала для всех верующих настоящей лечебницей, исцеляющей как духовные, так и физические недуги. Круглый год в монастырь приезжают сотни паломников со всей России. Верующие утверждают, что хранящиеся в храме православные святыни, а также живой источник, бьющий недалеко от обители, являются чудотворными.

ЧУДЕСА ДА И ТОЛЬКО

История святого места уходит своими корнями вглубь столетий. В 17 веке в трёх верстах от будущего монастыря в небольшой землянке в лесу жила отшельница Анисья. Не раз во время молитвы старица слышала над пустынью как будто церковное пение и колокольный звон. Об этих чудесах она рассказала иноку-отшельнику Евфимию, который чуть позже и основал на этом месте монастырь. С тех пор тропа к святой обители не зарастает. Как рассказывают паломники, особенно много случается исцелений от мощей святого преподобного Гавриила и иконы Седмиезёрной Смоленской Божьей Матери. Эти святыни помогают верующим обрести духовный покой и здоровье.

В Семиозёрске уверены, святой Гавриил всегда отвечает на молитвы прихожан и укрепляет их в вере. Не раз в храме благоухали его мощи и мироточила икона. Так преподобный Гавриил дает понять верующим, что он всегда с ними.

С ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМОЙ – К БОГОРОДИЦЕ

Кроме святых мощей, есть в Семиозёрском монастыре ещё одна уникальная святыня – список иконы Седмиезёрной Смоленской Божьей Матери. Оригинал иконы хранится в Петропавловском соборе в Казани. Каждый раз во время литургии к иконе выстраивается целая очередь из прихожан. Все стараются обязательно приложиться к образу Богородицы и попросить её помощи в своих мирских проблемах. « Приложись к иконе. Чувствуешь аромат? – смотрим на меня внимательно отец Герман, - не каждому она дает сразу почувствовать своё благоухание».

Чудотворным списком в монастыре очень дорожат и почитают. К нему обращаются с любыми вопросами и проблемами. Не раз Богородица помогала и монахам в их молитвах, подтверждая свою силу необычными явлениями.

БЕСЫ ГРЯДОК БОЯТСЯ

Приезжая в Семиозёрную пустынь, невозможно не посетить святой источник, бьющий высоко на горе в нескольких километрах от монастыря. Рядом с ключом находятся Анисьины грядки – небольшие земляные холмики. Здесь в 17 веке отшельница Анисья выращивала овощи. В 30-е годы прошлого века грядки распахали, однако через несколько дней они чудесным образом возникли вновь. Хотели сравнять и землянку отшельницы, но началась буря, и на жилище упало несколько деревьев, как будто защищая его от посягательств. С тех пор ни грядки, ни землянку больше не трогают. А спустя некоторое время заметили, что грядки помогают людям, страдающим болезнями опорно-двигательного аппарата. Полежав на земляных холмиках, больным становилось гораздо легче.

Седмиозёрная Богородичная пустынь, место поистине благодатное. Но ехать туда нужно с верой. Ведь по вере и чудеса происходят, говорят здесь.